更新日:2023/05/31 15:00

人材育成

業務効率

組織マネジメントの基礎を解説!フレームワークや事例も紹介

読了まで約4分

「組織マネジメントがうまくいかない」「部下に組織マネジメントを任せたいがスムーズに説明できない」「自社の組織力を強化したいがマネジメントのやり方がわからない」「部下のモチベーションのあげ方がわからない」といった悩みを抱えている経営者も多いのではないでしょうか。

本記事では、組織マネジメントの概要、目的、組織マネジメントに取り組む3つのメリット、必要なスキル、役立つフレームワークについて詳しく紹介します。

組織マネジメントを人材育成に活かす方法もあわせて解説するので、経営者の皆さんはぜひ参考にしてください。

目次

組織マネジメントとは

組織マネジメントとは、組織を効率的かつ円滑に運営するためのマネジメント手法です。

経営資源(リソース)であるヒト・モノ・カネ・情報の4つを中心に管理します。

組織マネジメントで求められる内容は役職によっても異なりますが、基本的に部長や課長など、管理職以上のポジションが携わるという点は共通しています。

そもそも組織という言葉には「一定の共通目標を達成するための集団」という意味があり、チームという言葉には「目標達成のために協力して仕事するグループ」という意味があります。

組織のなかに複数のチームが含まれているという考え方も可能です。

つまり組織マネジメントとは、チームを内包する企業がよりよい方向へ進むため、経営資源を適切に管理し、効果的に機能させる手法といえるでしょう。

ドラッカーのマネジメントとは?

マネジメントの父とも称されるオーストラリア人経営学者のピーター・ドラッカーは、マネジメントを「組織をして成果を上げさせるための道具、機能、機関」と著書にて述べています。

ドラッカーの定義するマネジメントは、成果を上げることが大前提であり、企業がもつヒト・モノ・カネの資源を活用して利益を生み出し、顧客を創造するための道具、機能、機関こそがマネジメントであると定義しています。

これは成果を上げるため、組織において共通して役立つ理論です。

このマネジメントに対する考え方や手法は効果が認められ、多くの企業に取り入れられています。

しかし実際には、適切な運用がなされていないことが多いのも事実です。

組織マネジメントの目的

組織マネジメントの目的は、大きく「業績の達成」と「人材育成と定着」の2つに分かれます。

それぞれわかりやすく解説していきます。

業績の達成

組織マネジメントが企業内の活動である以上、業績達成や生産性の向上など、利益への直結が主目的となります。

その目的のためにヒト、モノ、カネ、情報を管理するのです。

たとえば、適材適所に社員(ヒト)を配置し、集中的に販促する商品(モノ)を選び、利益を生み出す施設に費用(カネ)をかけ、顧客データ(情報)を分類してルート営業に活かすなど、常に業績目標をクリアするという視点が大切です。

人の育成と定着(離職防止)

組織マネジメントは社員(ヒト)を適切に管理する手法で、人材育成を行うことも目的の一つです。

社員が能力を発揮しやすい業務・部署に配置しながら、育成を促していきます。

また、組織マネジメントによって、育った人材が社内に定着する効果も期待できます。

社員が普段から「この職場は居心地がよい」「自分の能力を発揮できている」と思っていれば、あえて転職しようという気は起こらないものです。

組織マネジメントに取り組む3つのメリット

組織マネジメントに取り組むメリットを正確におさえることで「自社で積極的に導入してみよう」と思えるのではないでしょうか。

具体的なメリットには「組織力の向上」「管理職の負担軽減」「個別マネジメントが可能」の3つがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

組織力の向上

組織マネジメントによって個人の生産性の向上が期待できますが、後述するマッキンゼー7Sのようなフレームワークを用いることで「時間を持て余している人材が多い」「人事・給与システムが機能していない」などの課題が明確になるでしょう。

そのような課題を1つずつクリアすることで、個人レベルに止まらず、組織全体の生産性向上が期待できます。

組織マネジメントの主目的は業績達成にありますが、1人では成し遂げられない大きな力も生み出せるということです。

管理職の負担軽減

組織マネジメントによってヒト、モノ、カネ、情報が適切に配分されれば、社員は与えられた環境のなかで、自発的に最大限のパフォーマンスを発揮できるでしょう。

その結果、業務の流れがスムーズになり、役割分担が適正化され、管理職の負担軽減につながるのはメリットといえます。

管理職の仕事は多岐に渡るため、長期的なプランを練るには、時に立ち止まって考える必要があるでしょう。

組織マネジメントが機能して時間に余裕が生じれば、他のコアな部分に時間を割けるはずです。

個別マネジメントが可能になる

組織マネジメントの導入により、ヒトに対する個別マネジメントができるのもメリットです。

ヒトは感情を持ち、周囲の影響を受けて変化することから、他の経営資源であるモノ、カネ、情報よりも管理が難しいのは必然といえます。

また、近年は正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートのような非正規雇用など、働き方が多様化しているため、個別の状況に配慮したうえで仕事を割り振る必要があります。

組織マネジメントによってヒトへの理解を深めることで、スムーズな個別管理が可能になるでしょう。

組織マネジメントに必要な能力

組織マネジメントを導入しても、管理職に運営する能力がなければうまく機能しません。

マネジメントを円滑に進めるには「課題特定/目標設定力」「コミュニケーション力」「統率力」「実行力」の4つが重要です。

どのスキルが欠けても組織マネジメントはスムーズに機能しないものですが、最初から全てを備えている管理職は少数かもしれません。

大切なのは、必要なスキルを理解したうえで、可能な限り身に付ける努力を継続することです。

順に見ていきましょう。

課題特定/目標設定力

課題特定/目標設定力とは、組織内の課題を適切に見出したうえで目標設定するスキルです。

目標がなければ組織の方向性は定まらないため、組織マネジメントを導入しても経営資源の配分がスムーズに進まず、生産性の向上は難しいでしょう。

目標設定のポイントは、最終目標と中間ステップの設定です。

高すぎず、低すぎない目標を設定し、1つずつ着実にクリアしていきましょう。

達成期限や業績目標の数値を社内で共有することも重要です。

また、設定した目標を達成するための計画力も管理職には求められます。

たとえば前年比で売上150%を目指すなら、そのための道筋を検討したうえで、具体的な計画に落とし込むスキルが必要です。

コミュニケーション力

管理職が効率的な組織マネジメントを行うにはコミュニケーション力が必須といえます。

部下とのコミュニケーションだけではなく、経営層とのコミュニケーションもポイントです。

部下とのコミュニケーションの目的は、目標の到達度と方向性の確認です。

到達度が鈍かったり、方向性がずれている場合は、適切な指示が必要になるでしょう。

経営層とのコミュニケーションの目的は、現場の情報共有です。

経営層が期待している目標の達成が難しい場合は、報告と共に修正を求める必要があるかもしれません。

このように組織全体を見渡し、適切にコミュニケーションを図る力が管理職には求められます。

統率力

組織マネジメントでは管理職の統率力も重要です。

統率力とは、人材をマネジメントして1つにまとめる力をいいます。

組織を構成する個人の考え方は十人十色ですが、業績目標を達成するには共通の指針が必要です。

それぞれがバラバラな方向を見つめていては、真っ直ぐに進めないでしょう。

管理職が統率力を高めるには、人間的に信頼される必要があります。

一方的に指示を出すだけではなく、自身が手本となり業務を遂行する、感情のまま行動せず、常に冷静に物事に対処するなど「この上司なら付いていける」と部下に思われることが大切です。

実行力

実行力とは、目標を行動に落とし込み、達成に向けて行動するスキルです。

管理職が率先して動くだけではなく、部下にも積極的に動いてもらわなければなりません。

そのためには、指示の方法や注意の仕方に気を配る必要があります。

たとえば、頭ごなしに指示を出すのではなく「なぜその行動が必要なのか?」を客観的に説明したり、ミスが起こった際に感情的に叱責するのではなく、「どうすれば再発を防げるのか?」を一緒に考えるなど、部下がスムーズに行動する方法を考えることが重要です。

組織マネジメントに役立つフレームワーク「7S」

組織マネジメントを実施する際はフレームワーク、基礎となる考え方を把握することが大切です。

フレームワーク理論には様々な種類がありますが、組織マネジメントと相性がよいのは、世界的に知名度が高いコンサルティングファーム、マッキンゼー・アンド・カンパニー社の「7S」です。

マッキンゼー「7S」

マッキンゼーの「7S」は、経営資源をハードのSとソフトのSに分類し、最適な事業戦略を選択するためのフレームワークです。

【ハード3S】

・戦略(Strategy)

・組織(Structure)

・システム(System)

【ソフト4S】

・スキル(Skill)

・人材(Staff)

・価値観(Shared value)

・スタイル(Style)

ハード3Sの「戦略」はライバル企業との競争で優位なポジションを確立するための方向性です。

「組織」は自社の構造や管理職と一般社員との関係性やコミュニケーション。

「システム」は人事・給与システムや予算管理制度、目標管理制度などを指します。

ソフト4Sの「スキル」は社員の能力や自社のマーケティング力、営業力などを示す言葉です。

「人材」は適切な人材採用やハイパフォーマンスの行動特性などを指します。

「価値観」には企業のミッション、ビジョン、行動指針などがあります。

「スタイル」は社内の風土や意思決定スタイルです。

これら7つのSを詳細に分析することで、組織マネジメントの方向性が定まるでしょう。

7Sについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

組織マネジメントの7Sとは?構成する要素やスキルなどをご紹介

組織マネジメントで組織力向上をしよう

組織マネジメントとは、組織を効率的かつスムーズに管理するための手法です。

取り組むメリットには以下があります。

・組織全体の生産性向上が期待できて、管理職の負担軽減や個別マネジメントが可能になる

また、管理職に必要なスキルは以下です。

・組織の課題を見出す力と目標を設定するスキル

・部下や経営層とのコミュニケーション力、統率力、実行力

組織マネジメントに取り組み、組織力向上を目指しましょう。

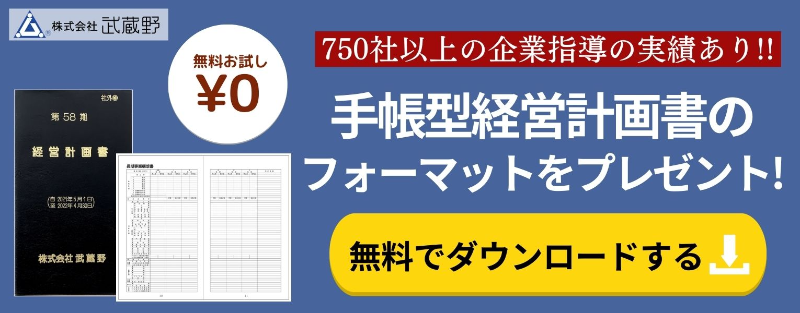

株式会社武蔵野では、「経営計画書」の無料お試し資料をプレゼントしています。

経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。

750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった充実の内容となっています!

ぜひ、こちらからダウンロードしてください。