現場目線のコンサルティングで数多くの中小企業を成長へと導いてきた武蔵野は、「借金=成長のための資金」と捉え、独自のメソッドで金融機関との交渉術を伝えている。会社を経営する上で、お金は命の次に大事なものなのに、多くの社長はあまりに無知で無策であると危惧しているのだ。現預金を増やし財務体質を強くするためには金融機関とどのような交渉が必要なのか。本シリーズで気付きを得たい。

第3回融資を引き出す3点セットとは

3点セットの起点となるのは「経営計画書」

武蔵野は、金融機関から無担保でお金が借りられます。長期の借入も容易にできます。好条件で取引ができる理由は、次の3つを継続しているからです。

- ①「経営計画書」を作成して金融機関に配付する

- ②「経営計画発表会」に各金融機関の支店長を招待し、自社の定性・定量情報を提供する

- ③定期的な「銀行訪問」を実施し、現状を報告する

経営計画書、経営計画発表会、銀行訪問の3つを、武蔵野では3点セットとして重視しているのです。

経営計画書とは、会社の方針、数字、スケジュールを1冊の手帳にまとめた武蔵野のルールブックです。特に金融機関の融資を左右する数字の部分では、5年先までの事業計画をまとめた「長期事業構想書」から1年間に支払う金利を示す「支払金利年計表」まで、財務に関するさまざまな内容を記載しています。

この経営計画書を、金融機関にも配布しています。金融機関は何よりも数字を評価するからです。社長がどれほど高い志や熱い思いを持っていても、数字で表現できなければ評価されにくいもの。志や思いは、抽象的で根拠が薄いからです。一方で数字は、具体的であり、根拠を示すものでもあります。数字は全ての人に共通するモノサシとなるのです。

「1年後、3年後、5年後にどれくらいの利益を出したいと考えているのか」「利益を出すために何をするべきなのか」「どのような財務体質の会社にしたいのか」「借入金をどのように使うのか」「どのような返済計画を持っているのか」といった要素について、経営計画書の中に明確な数値目標を盛り込めれば、金融機関が融資を前向きに検討しやすくなります。

「経営計画発表会」は数少ない定性情報を提供する数少ない機会

経営計画発表会は、社長が社員に向けて今期の経営方針を発表する式典です。会社の期首に、全社員参加で開催します。武蔵野では、この場に、取引のある金融機関をはじめとするステークホルダーを来賓としてお招きします。

金融機関の方々をお招きするのは、経営計画発表会が、会社の定性情報を提供する数少ない機会となるからです。「社長がうそをつかずに社員に本音で語りかける様子」「社員が居眠りをせずに真剣に耳を傾ける様子」「全社員の立ち居振る舞いがそろっている様子」を見せることで、金融機関の信用を得ることを目的としています。

ある融資担当者は、発表会の場で「職責が下位の社員の様子を観察している」と言います。職責上位の社員に限らず、職責下位の社員にまで社長の意図が伝わっているかどうかは信用に関わるポイントになるからです。金融機関の担当者が、定性情報を重視しているということを意識しましょう。

経営計画発表会の開催は2部構成としています。第1部は経営計画(方針と数字)の発表が中心。第2部は懇親パーティーです。会場は社内ではなく、あえてホテルやホール、公民館などを借りて行います。場所を変えると、社員の意識が変わりやすいですし、第1部と第2部のギャップを出しやすいからです。

発表会当日は、必ず時間通りに始め、時間通りに終わりにします。金融機関が信用するのは約束を守る会社です。「時間を守らない会社は約束も守らない。返済期日も守らないかもしれない」といった考え方をする金融機関の融資担当者は、少なくないと考えるべきです。

経営計画発表会の開催に当たっては、マニュアルやダイヤグラム(運行表)を作成しており、発表会開催直前には入念なリハーサルも行います。

このように、定量情報に限らず定性情報を提供できる貴重な機会を大切にすることで、金融機関からの信用獲得につなげています。

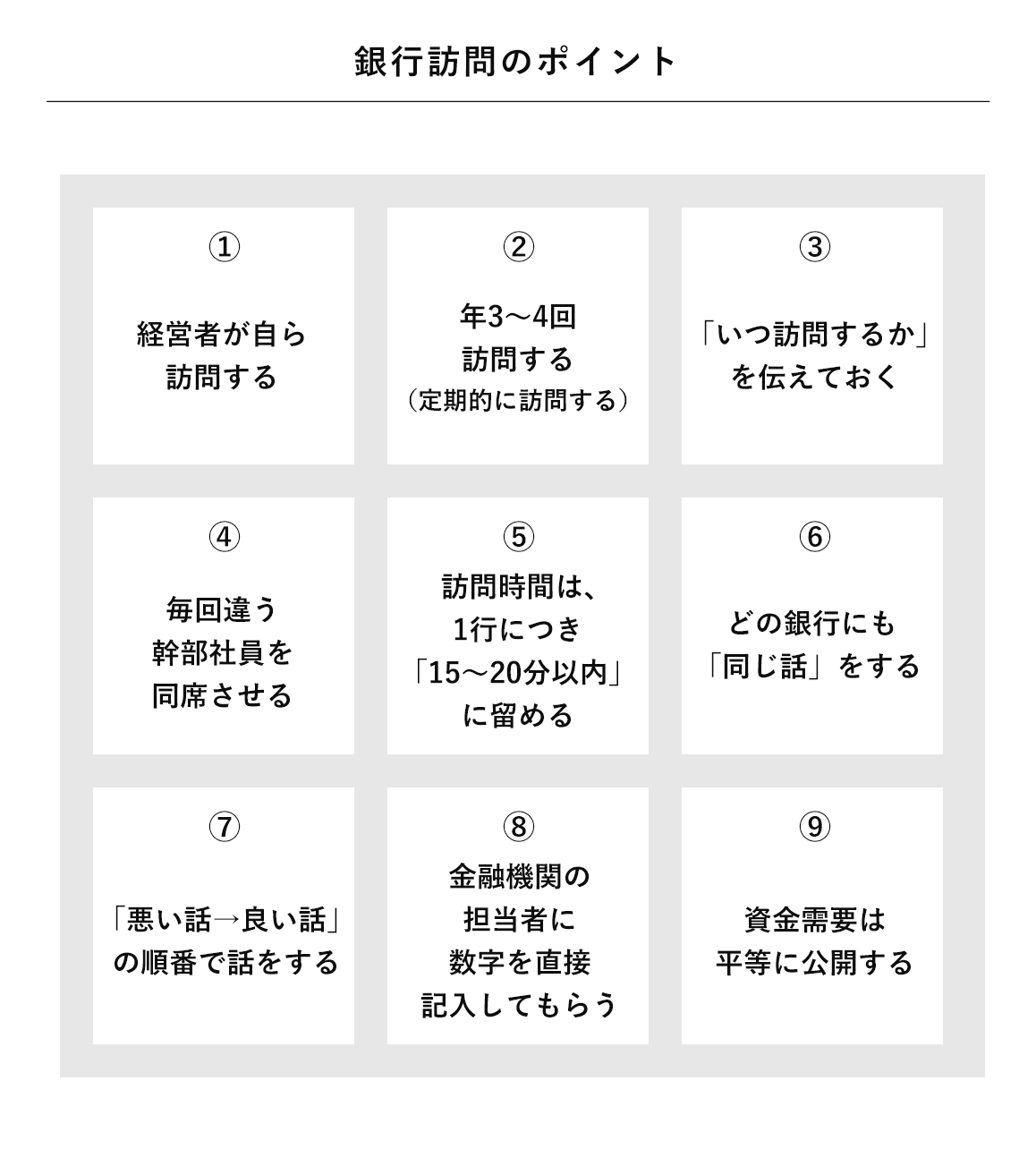

「銀行訪問」を成功させる9つのポイント

借入金の使い道を金融機関に報告するのは社長の責務です。にもかかわらず多くの社長は「借りたお金をどう使ったのか」「借りたお金がどのように利益を生み出しているのか」を報告していません。報告をしないから、金融機関の信用が得られない。信用できないから、金融機関は担保や保証を求めることになります。

融資を受けたら、社長が自ら定期的に金融機関を訪問して「資金の使い道」と「返済財源が確保できていること」を報告するべきです。

銀行訪問のポイントは次の9つです。

それぞれについて補足します。

①数字(実績)の報告だけなら経理担当者でもできますが、事業計画についてはあくまで社長の口から説明するべきであるという考え方です。

②金融機関からすると、定期的に情報が得られる方が、融資先のお金の流れを把握しやすいためです。訪問する回数が多いほど信用度は高まるでしょう。

③武蔵野の経営計画書には、金融機関を訪問する日を1年先まで記載しています。訪問を重視していることの表明です。どうしても日程を変更しなければならなくなったら、当初の訪問予定日より前に変更しています。

④例えば、社員に対して資金繰りの話をする際、社長から社員に話すよりも、幹部社員から社員に伝える方が、緊張感が伝わる場合があります。こうした社内の意識改革を効率良く進めるための施策です。

⑤時間が短いと分かっていれば、忙しい支店長も会ってくれやすくなります。コミュニケーションは回数が重要であり、1回の訪問時間を長くするよりも、回数を多くした方が信頼関係を構築しやすいという考え方もあります。

⑥どの金融機関に対しても同じ話を同じ順番でしておくと、各金融機関の融資に対する考え方や方針など、違いや変化を感じ取ることができます。

⑦たとえ赤字であったとしても、その後の対処法を明確に説明できれば金融機関の信用は得られます。その際、良いことを後に伝える方が、心理効果によって心証を良くできる可能性があります。

⑧融資担当者が本店に稟議を上げる際、融資を受ける会社の経理担当者が入力した数字と金融機関の融資担当者が入力した数字では、後者の方が説得力があるためです。

⑨情報は、各金融機関に対して平等に公開するのが前提です。その上で借入先が決まったら各社に報告します。他社が貸したことが分かれば、次の借入の際、見当の優先度を上げてもらえる可能性があります。

こうしたポイントを踏まえて金融機関とこまめにコミュニケーションをとるようにしておくと、信用を得て融資が受けやすくなるだけでなく、金融機関の融資姿勢や考え方を高い解像度で理解できるようになり、自社の経営の選択肢を増やすことにもつながっていきます。